年が明けてもなお微妙な体調で低空飛行しております。現場監督のナンバです。

今年の目標は体づくりのつもりなんですが、

27歳の時にも同じこと言ってたんで10年なにも変わっちゃいません。

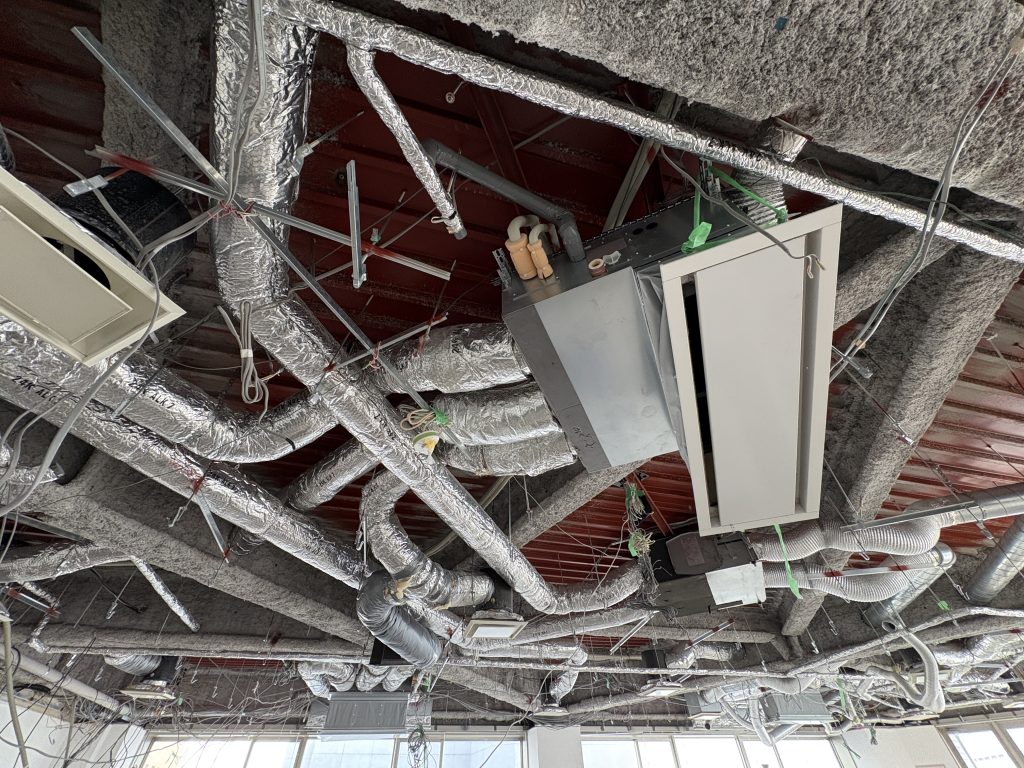

さて本拠地京橋のテナントビルでクリニックの工事に着任しました。

ハヤカワ氏もあげてましたがまず解体。他のテナントの皆様に迷惑のないよう夜間工事です。

脳みそはじけるかと思うくらい体力つかいました。本工事が心配。

難易度高めなのでスマートに納めるべく段取り八分で頑張ります。

また先日、樋の掛け替えを箕面N邸でやらせていただきました。

ヤマグチ板金さんによる極寒のスカイマスター。高所作業車です。タイピングでも噛みそうです。

伸ばしているところを動画で収めて息子どもに見せましたがノーリアクションでした。

最近息子どもがはたらく車に熱心で、youtubeでひたすら見ています。

僕も一緒に見るんですがトミカの開封動画とかやばいです。血が騒ぎます。かっけえ。。。

ちなみにトミーのCARが由来じゃなく創業者の名前がら来ていて、CARは後付的ポジションのようです。諸説。

既に8台くらい買い与えました。むしろ僕が眺めて惚れ惚れしていると言っても過言ではない。

次は個人的にはやはり高所作業車が欲しいですね。誰が?

そのあと急遽近くで樋清掃も来てもらいました。

樋の詰まりなんて大抵自分でどうにも出来ないからもどかしいですよね。

なんかいい商品ないもんかなと思ったりします。

僕は初めましてだったのですが、ブログのファンですと公言頂いてしまい、大変恐縮かつ、背筋パッシーンなりながらいま打っています。

今後ともよろしくお願いいたします。家守です。

以上ブログでした。ごあんぜんに!!

by先日親知らずを抜いて米が3粒くらい毎回挟まるナンバ