竣工間近

皆さんどうも、現場監督のヒダカです。

最近寒くなってきましたね

これから本格的に冬ですね…

12月といえばクリスマスですね。

僕は今年も予定がないですが(笑)

一番下の弟からswitch2をねだられております。

手に入るとよいのですが…

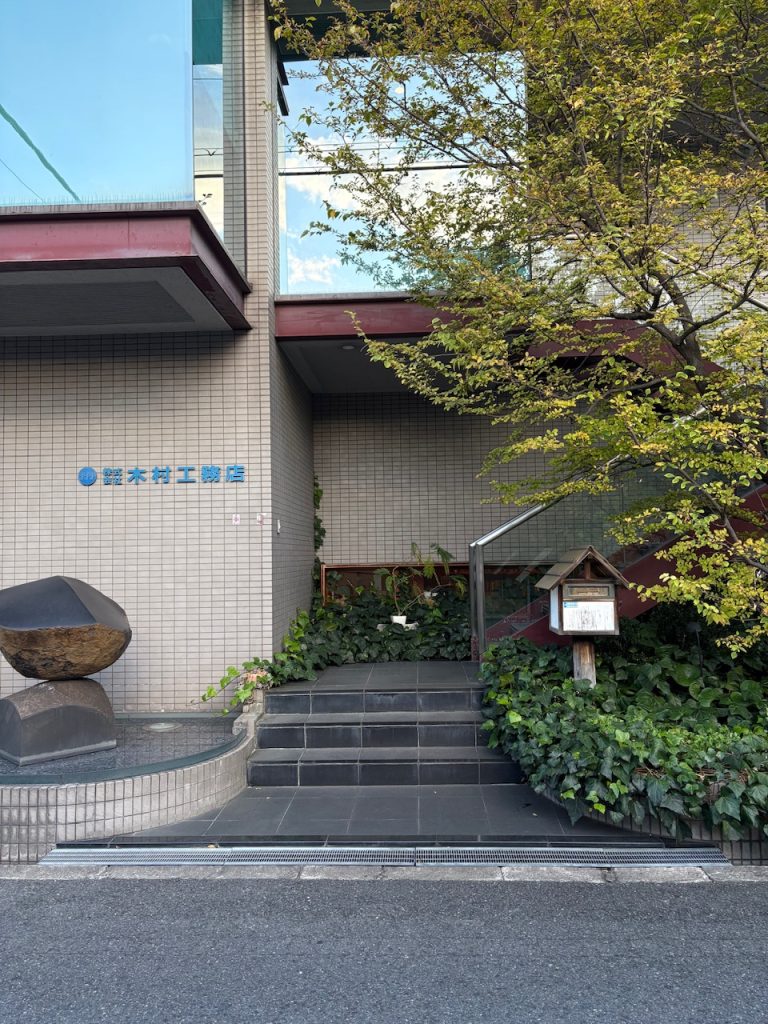

さて、そんな中今日ご紹介するのは、天王寺・K様邸新築工事になります。

現場がどれくらい進んだかというと…

外部の足場が取れました!

竣工に向けてこれから外構工事の方に入っていきます。

内部も家具を付けたり、仕上げが入ったり…

着々と竣工に向けて進んでおります。

あと少し…気を引き締めて頑張ります。

それでは今日はこの辺で…

Byヒダカ