地図と社歴

毎月19日に「空き家カフェ」が木村工務店3階会議室で開催されている。もともとは生野区で「空き家リノベーションアイデアコンクール」というのが2015年11月に開催されて、そのアフターコンペとして「空き家を商うあきない話」というトークライブが開催された。そのトークライブの継続性として、毎月19日に空き家をテーマとしたミーティングを開催するコトになり、それが「空き家カフェ」と名付けられるようになった。木村工務店の1階の路面店「まちのえんがわ」が「生野区持続可能なまちづくり活動支援事業」の第一回事業者として2015年に選定されたことが、行政との繋がりになり「空き家カフェ」の開催に繋がったようにおもう。

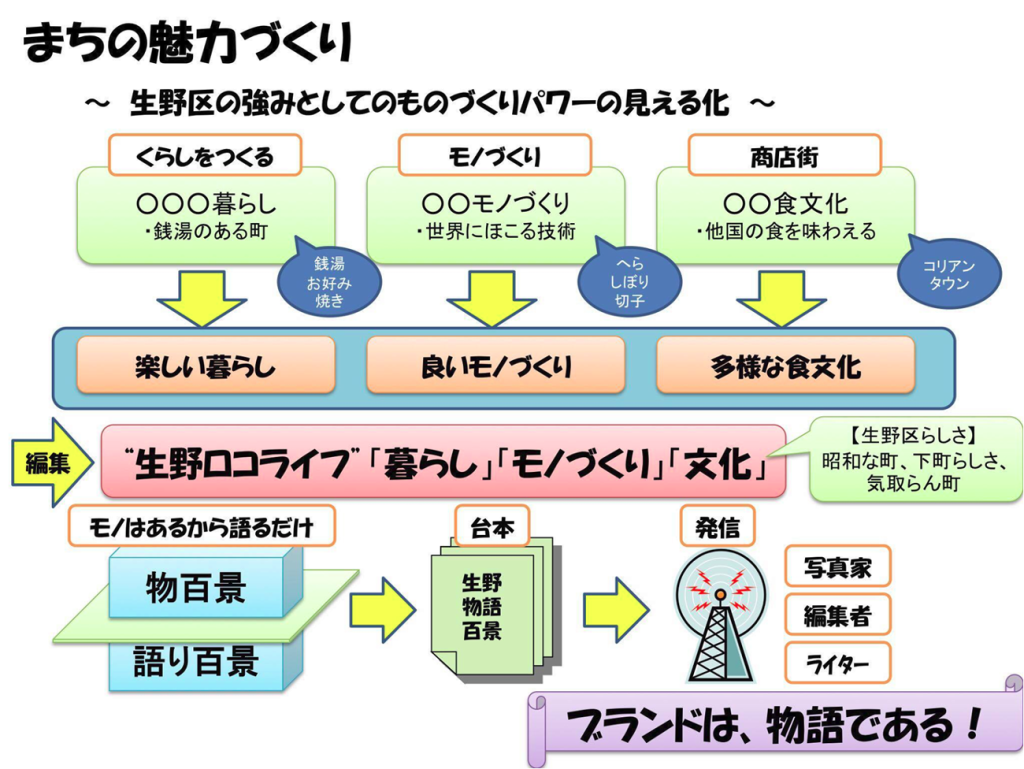

「空き家カフェ」は「生野区のまちの魅力を語る場」として10年間継続開催されている。上の「まちの魅力づくり」は「空き家リノベーションアイデアコンクール」の審査委員長だったgrafの服部さんが、即興的に板書したやつで、それを当時の生野区の課長だった乾さんがグラフィック化した図。それで生野区の元副区長だった竹沢さんが「空き家カフェ」のまとめ役として毎月のテーマを選定してくれているのだけれど、今回は木村工務店の沿革から生野区のまちの変化を考えてみたら…..とお題を頂戴した。確かに、ちょっと面白そうにおもえて、古い地図を調べると「今昔マップon the Web」というのがあると知った。

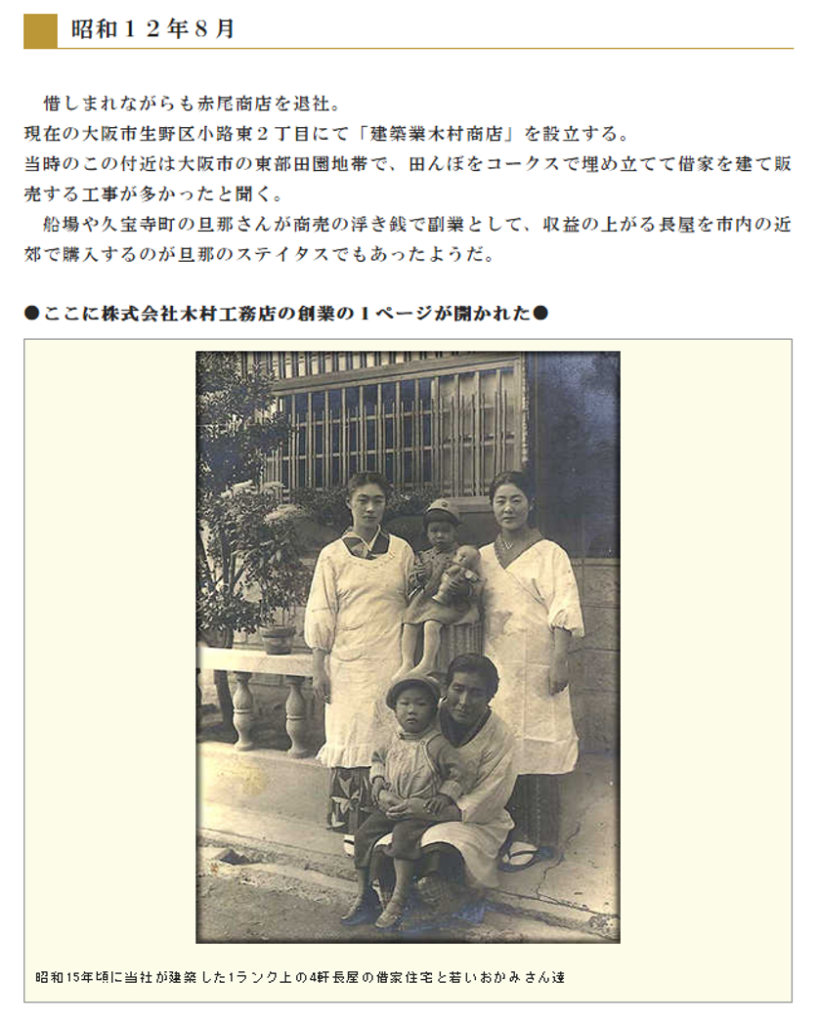

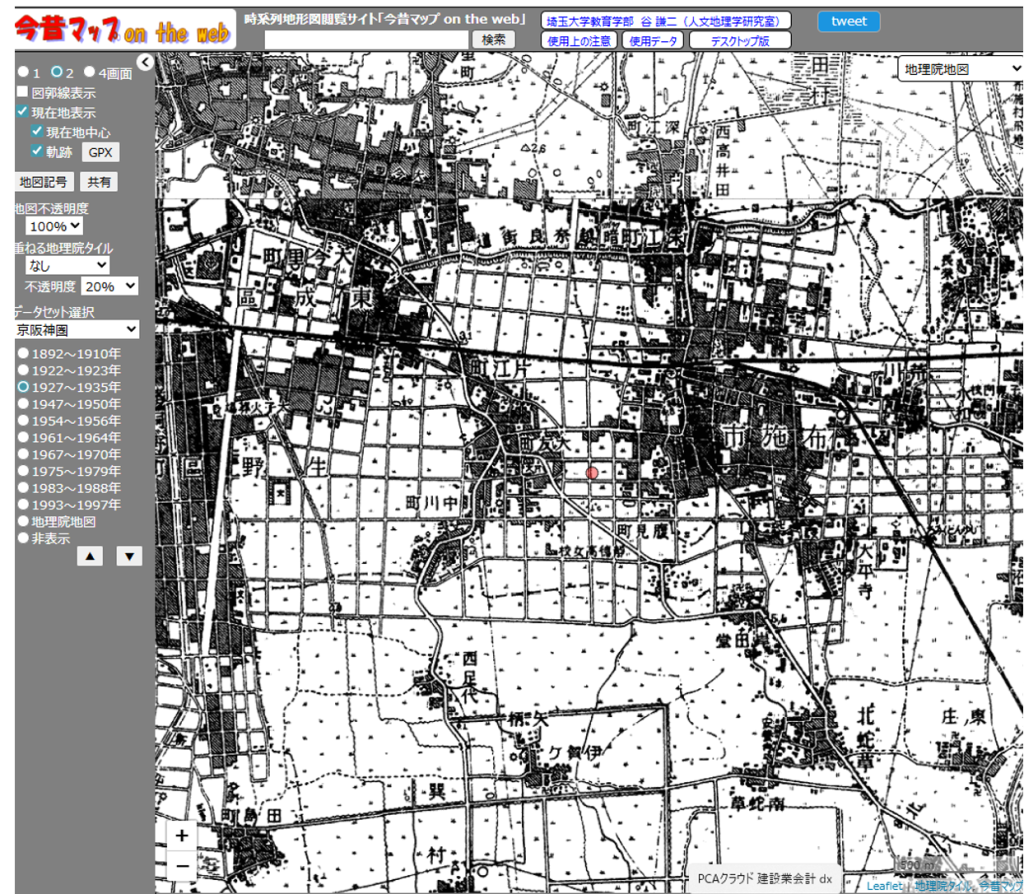

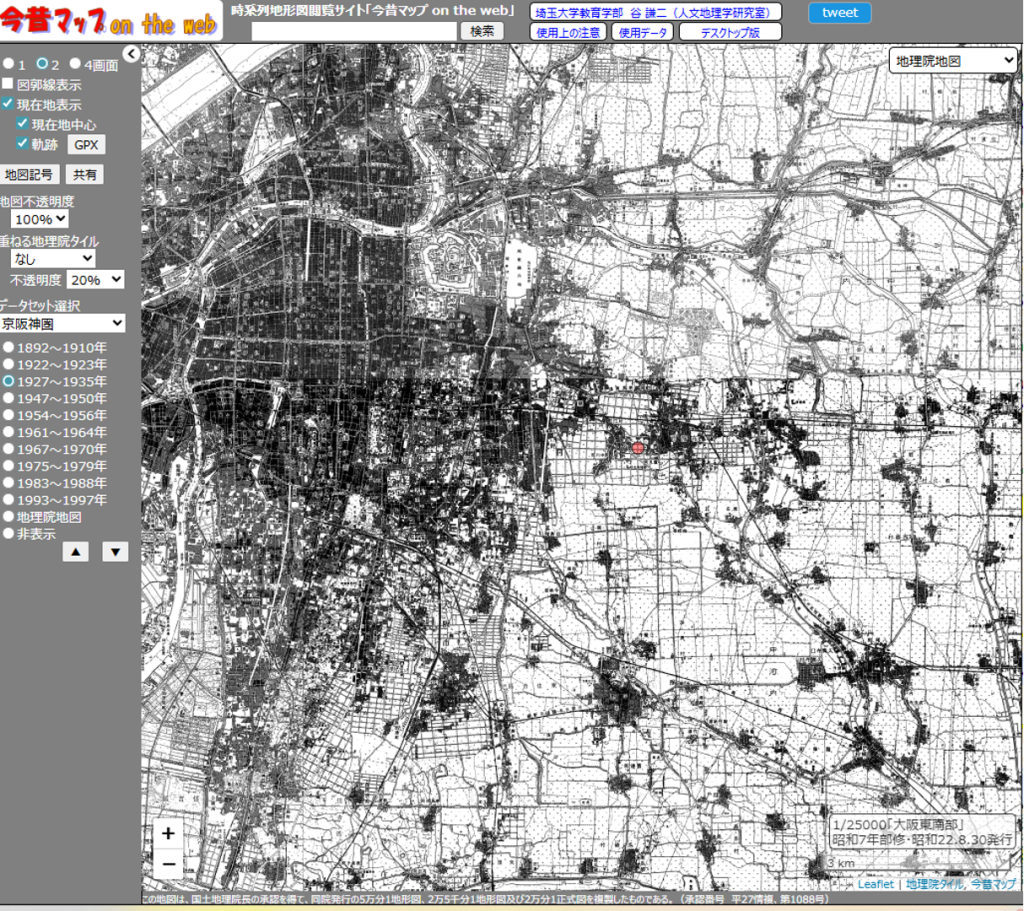

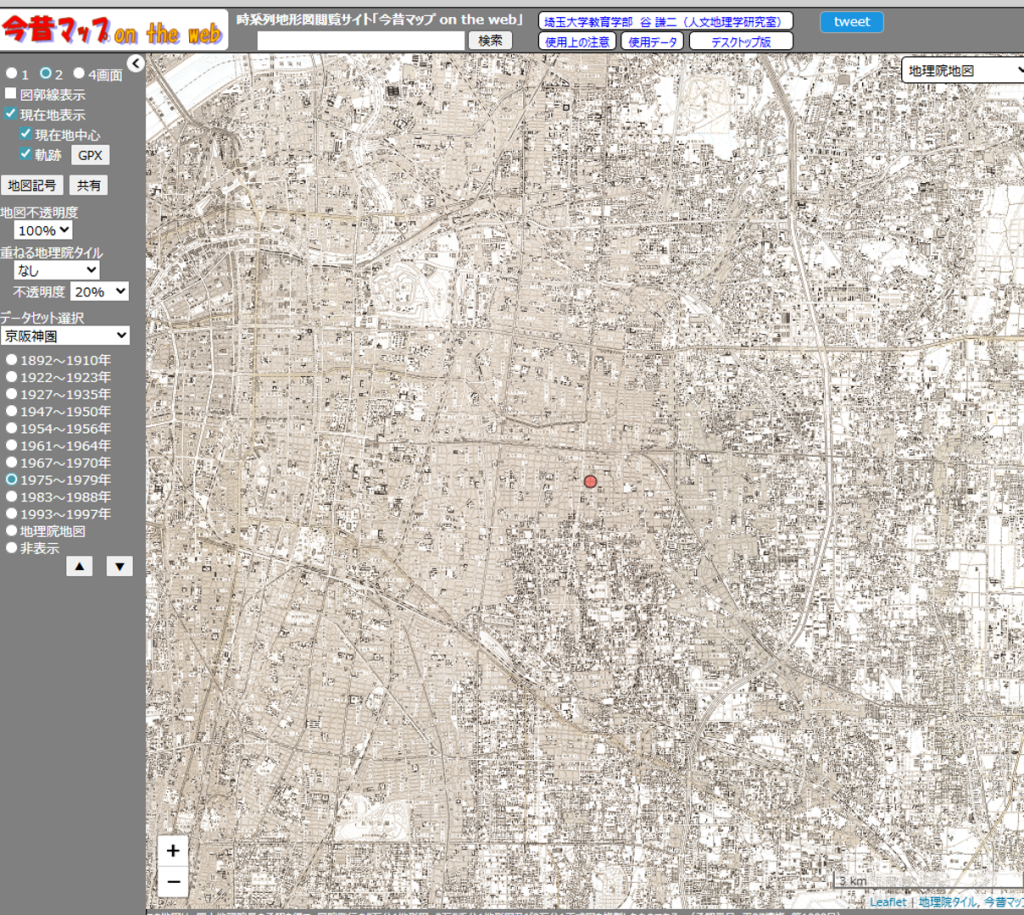

ホームページの沿革にある写真から、木村工務店の創業は昭和12年、1937年。上の1935年頃の地図の赤い点が木村工務店の場所で、創業の2年前までは、まだ田んぼだったと知る。この地図の2年後には、そこに長屋と事務所と加工場を建築していたようだ。そうそう、そういえば、創業者の祖父と祖母は、どうやって出会ったのだろう…..なんておもった。下の地図はその1935年当時の木村工務店の場所を中心とした大阪と東大阪と八尾で、大阪が大大阪と呼ばれ、船場あたりを中心として大きな町だったと改めて知るし、東大阪も八尾も、いわゆる田舎であったのがよく判る。

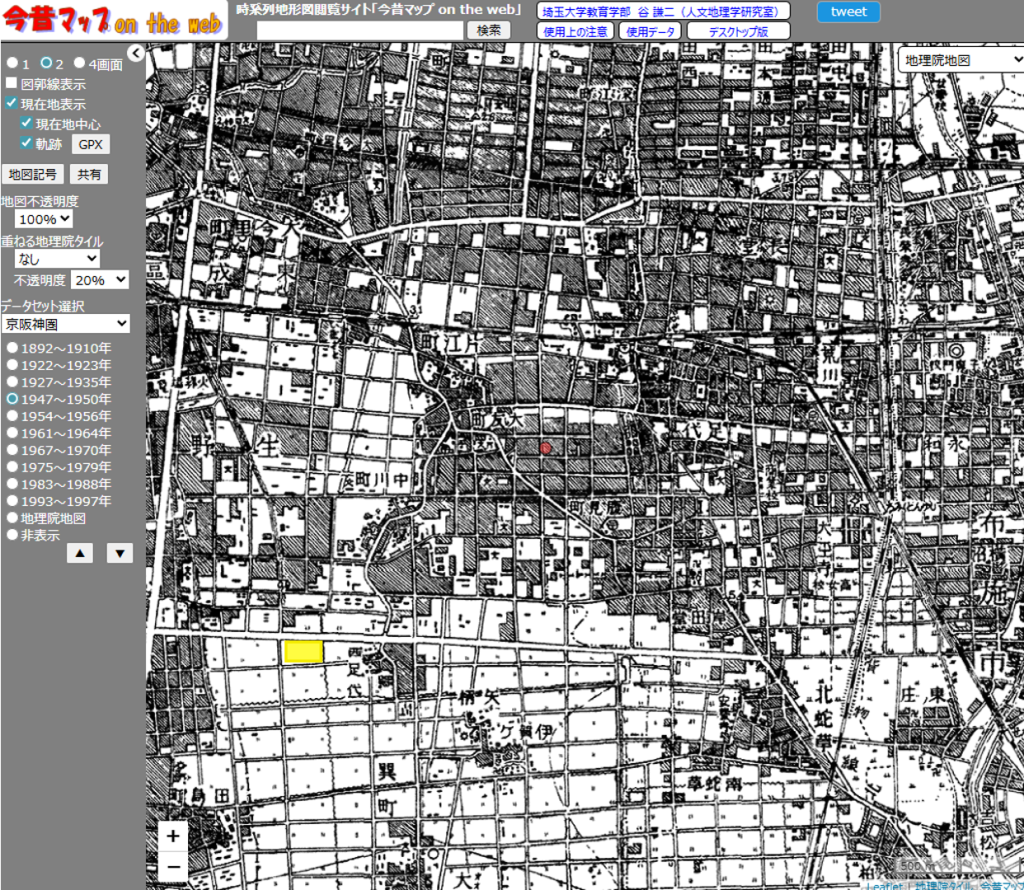

1945年の「終戦」という大きな出来事とともに建設請負業を再開し、1949年に株式会社木村工務店を設立したようだ。戦後という時代になって、人口が増え、住まいの必要性が生じ、長屋の建築が増え、学校が増え、銭湯が増えたようにおもう。その需要により工務店が必要とされて、長屋や文化住宅や木造の小学校を多数施工することになった。と記録に残る。下の写真は会社設立の1949年頃の地図で、木村工務店の所在地の赤いマークの周辺が「まち」になっていく様子がよくわかる。

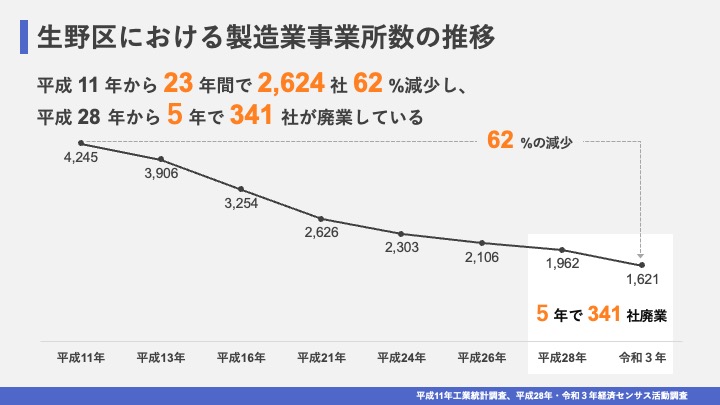

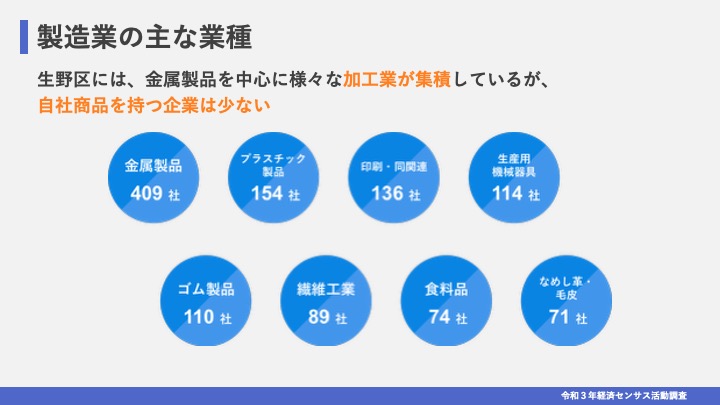

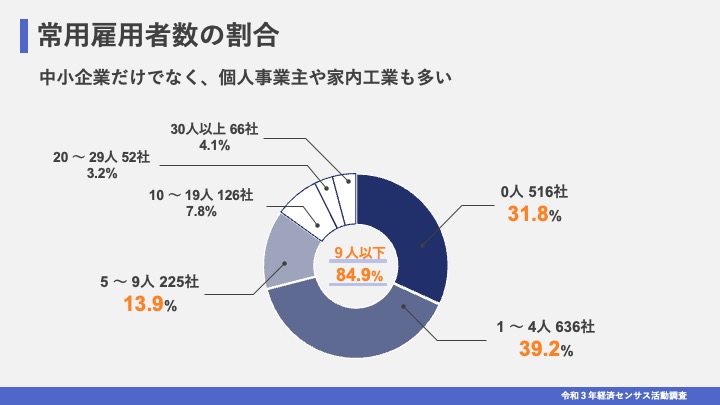

ちなみに黄色い印のところに現在のロート製薬さんの本社がある。1949年当時は田んぼだが、ロートさんの沿革を見ると、この10年後の1959年に、この場所にユートピアのような会社を作ろうと考え「ロートピア」と名付けたそうだ。戦後の人口増加にともない、働く場所が必要となり、長屋で起業したり、大阪の都心から近い田んぼだったこの周辺に工場を建てたりし、ものづくりが増えていく様子がわかる。「ものづくりセッション」の武田さんの資料を借りると、以下のように、大阪では生野区がもっとも事業者数が多く個人事業主や家内工業が多いまちだったようで、いまは平野区に次ぐそうだ。その製造業の事業者数が大幅に減少しているという。

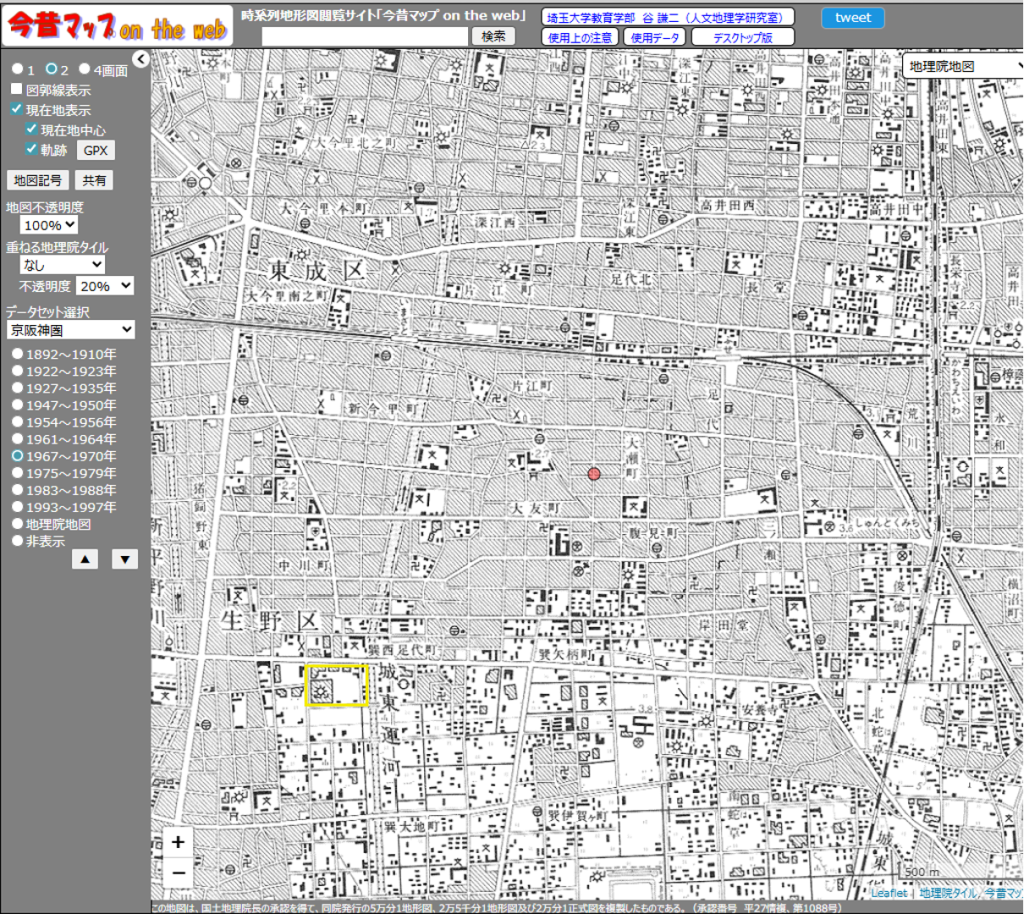

この上の1970年の地図の赤いマークが木村工務店で、密集市街地といわれる「まち」になった様子がよくわかる。黄色い囲みのロート製薬さんあたりに工場も出来ていく様子がよくわかるし、長屋で起業し、商売繁盛すると、大きな工場の必要性が生じ、広くて安い大きな土地を求めて、生野区や平野区や東大阪や八尾に工場が作られ、そういう需要に応えるように、鉄骨ALCの工場を建築したと木村工務店の沿革に残る。下の1970年代後半の大阪と東大阪と八尾の地図を眺めながら、生野と東大阪が、ものづくりの町として、工場が増えていく様子を想像してみた。

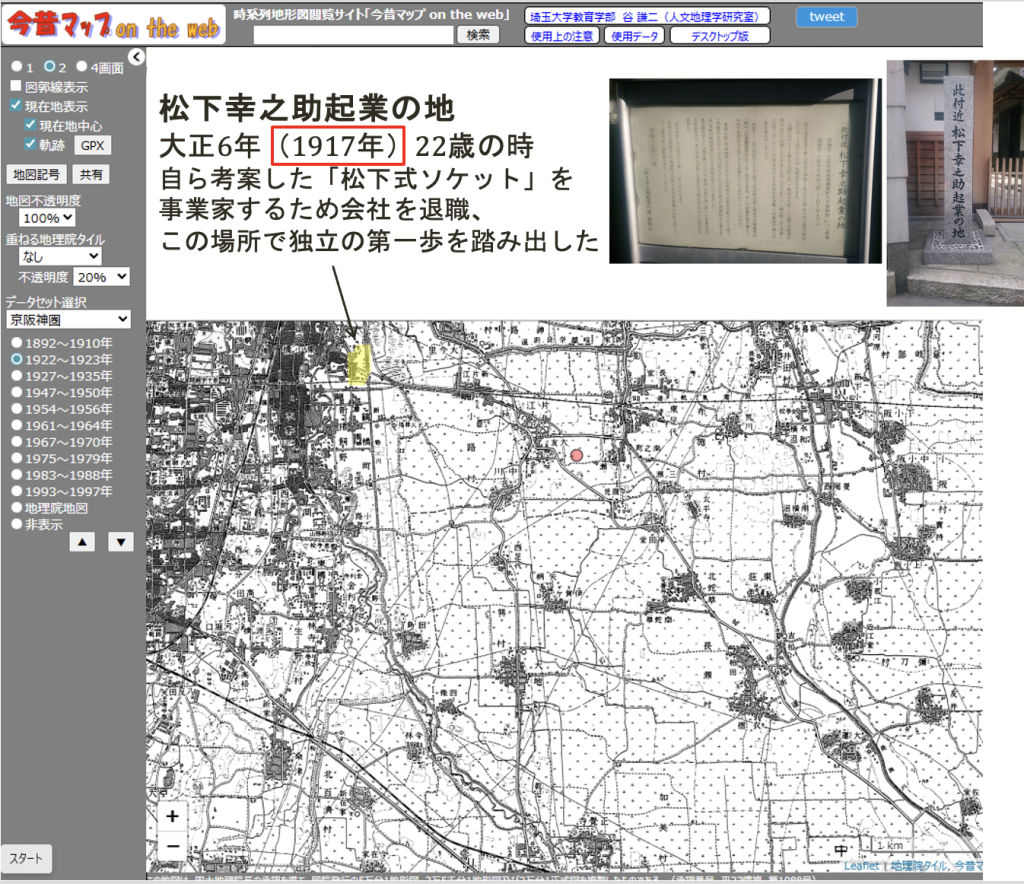

古い地図を眺めながら生野区の「ものづくり」を考えていると、松下幸之助さんの起業の地が猪飼野とよばれる地域であったことを想い出して、あらためて調べてみる…..東成区のホームページにこんなふうに書かれてあった。

東成・生野(旧・猪飼野)は、古代から先進的な技術者の集まった土地で、この地の『もの作り文化』は現代にいたるまで、数々の独創的な企業を生み、大阪の経済発展に大きな役割を果たして来ました。幸之助氏がここで業を興したのも、東成・生野の地に、新しい産業を受け入れるだけの多くの先人が耕した、豊かな土壌があったからにほかなりません。

上の1922年頃の地図の黄色いところにあったようだ。

このDNAが生野区の「ものづくり」の「起業性」を育んできたようにおもえてきた…..。