「太陽の塔」と「大阪女子マラソン」

豊中で上棟式があって、社員4人で車に乗って移動中に「太陽の塔」を見た。相変わらず独特の存在感があるよねぇ。製作者の岡本太郎の存在感が凄いなぁっとおもうし、これを許容した当時の万博関係者も凄いよね。さて今年の大阪関西万博はどんな雰囲気になるのだろうか…..とおもう。

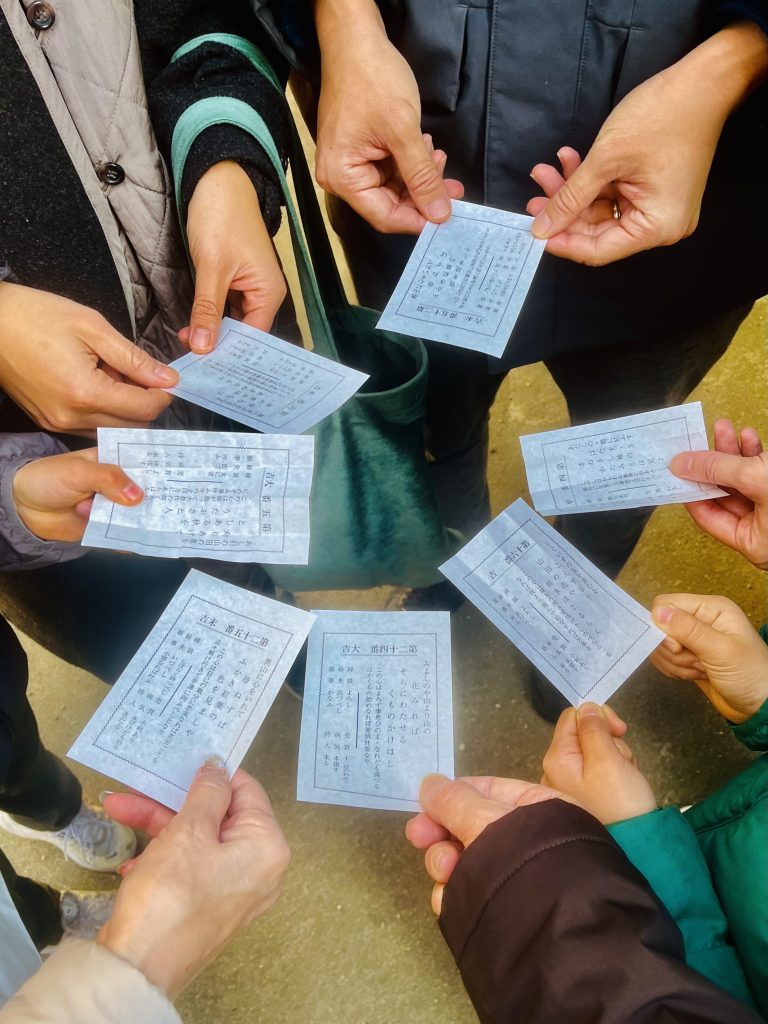

近年、上棟式という神事とともに、直会(なおらい)をする機会がどんどん少なくなって、それは、コロナ禍による影響も大きいとおもうが、なによりも、家を造っている「人」の存在感が気薄になっているのが、最大の原因のようにおもう。木造建築では「刻み」といわれる、手加工をする機会はめっきり減って、プレカットという機械による加工がほとんどの時代になったが、それでも、上棟をするためには、なんだかんだ言っても「人」の力がないとできない。その上棟というか建前をする職人さんたちを「フレーマー」と呼んでいる工務店もあるようだが、安全無事に上棟できるのは、いまでも「職人さん」の力によるところが大きい。その職人さんたちを労って頂ける直会の機会は、ますます貴重で有り難い機会だとおもうし、私たち工務店関係者も、このことに最大限の感謝の気持ちを持つことが大切な時代だな。と感じた、上棟式の直会だった。

今日の日曜日に奥和田建築設計事務所さん設計で木村工務店で施工した、天王寺の家のオープンハウスがあって、昼過ぎに家から自転車で現地に向かうと「大阪女子マラソン」で道路が横断出来ない時間帯だった。全く忘れていた。それで「どうしたらエエのですか…..」と係員の人に聞くと「ここからコース沿いに戻ったあちらに歩道橋があって、それを渡ってください」という。「えっ!自転車を担ぎ上げて歩道橋を渡るのですか….」と聞くと「係員が担ぎ上げてくれますから」という。

キョトンとしながら、コース沿いの歩道を自転車を押し歩いて歩道橋に近づくと、確かに黄色い服を着たスタッフの方が二人ががりで自転車を担いで歩道橋の階段を上り下りしていた。そこまでするんやぁっ!とおもったが、なんと、自転車で歩道橋を担ぎ上げてもらうための行列が、何十台も続いていた。えっ、この4車線の道路を横断するのに一時間以上もかかるやん…..と心配していたら、丁度ランナーがいなくなって何十分もやってこない時間帯になったらしく「皆さん!いま!横断してください!」と閉鎖が解かれ、一斉に自転車が横断する、渋谷の交差点的オモロイ状況だった。

そのオープンハウスの帰りがけに、四天王寺さんの東門前にある奥和田建築設計事務所さんに立ち寄って、30分ほどあれやこれやとお話しして、それでもまだ大阪女子マラソンのために道路が横断できない状況だったので、そうそう大回りして寺田町経由で、うちで設計施工した「Milestone」さんの前を寄り道して帰ろうとしたら、偶然、1ヶ月に1度の日曜日のお店オープン日だった。チーズケーキの販売イベントもしながら多くのお客さんで賑わっていた。

美味しい濃厚なチーズケーキと珈琲を飲みながら、オーナーの冨士灯器の専務さんにお話しを聞くと、主力のヘッドライトの売れ行きもあるが、アパレル製品の売れ行きも好調だという。「大阪のトレランの聖地化」している雰囲気があって「ブランディング」というものの大切さを改めて感じたし、商売繁盛の活気ある姿をみると、こちらもエネルギーをもらえて嬉しかった。これって「大阪女子マラソン」のお陰さまですよね。